侵权法上生存机会丧失理论的本土化构建 —以医疗损害案件为视角(四)

发布日期:2022-07-15 浏览次数:780

在我国法的背景下,笔者认为,在将生存机会丧失纳入生命权、健康权的体系加以赔偿的基础上,可以参考美国侵权法的损害赔偿的思路,在传统的侵害生命权和健康权案件的损害赔偿总额的基础上折算出医生对其过失诊疗行为所应负责的部分即可。

1. 生存机会丧失的物质损害赔偿

以前述为基础,此处的赔偿项目应当根据侵害生命权所救济的赔偿项目展开。我国法就人身损害赔偿案件的处理方式区分了所受损害( 具体损害) 和所失利益( 抽象损害) ,对于前者采取“差额赔偿”的计算方法,对于后者采取了“定型化赔偿”的方法。其中,为治疗和康复支出的合理费用及其他预计收入和因误工减少的收入主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费等为治疗和康复支出的合理费用和因误工减少的收入。从赔偿项目来看,如果要纳入生存机会的保护范围,那么按照“差额说”应当是医生实施过失诊疗行为前后的利益差值,即因此而增加的费用和减少的利益。

笔者以为,原则上,为治疗和康复支出的合理费用应当列入比例赔偿范围。因为医疗费、误工费、护理费等费用在患者既定病情被及时确诊的情况下仍可能有所支出,真正与医生的过失行为相关联的是在正常的既定病情治疗费用以外新增的、因过失行为导致的后续治疗和康复支出的费用,比如因为医生的误诊导致的病情恶化以后需要接受额外治疗的费用( 如及时发现即可避免接受的放疗或化疗) 。对于这部分费用,有学者认为属于客观赔偿范围,应给予全额赔偿,无机会丧失率之应用的余地和必要。笔者赞同这种观点。然而,问题在于,生存机会丧失案件与普通人身侵害案件不同的地方是既定病情对于最终损害的影响无法精确判定,从上述相关费用的赔偿规定来看,其各项费用的赔偿依据应当是与侵权行为存在因果关系的部分,但在生存机会丧失的案例中,原告方所列举的费用依据往往是患病前后的总费用,因此若予以全额赔偿,则对医方显然不公平,而以生存机会丧失率为基准予以比例赔偿,则真正体现了医方对其过失诊疗行为所造成损害部分的责任。当然,如果患者能证明费用部分是由于医生过失诊疗行为所造成的“增加的费用”,则应当认可其全额赔偿,而不适用比例赔偿原则。

对于因误工减少的费用部分,应当以同样的标准去看待,即“是否为过失诊疗行为所增加的必要费用”。事实上,由于既定病情因素的存在,依然无法准确判定不存在过错诊疗行为的情况下患者是否会因病情本身的发展而产生误工费。因此,原则上,还是应当将其列入比例赔偿的范围以内。只有当原告能够举证说明误工费属于“增加的必要费用”之时,才可予以全部赔偿。

至于死亡赔偿金和残疾赔偿金的问题,由于我国采取了“定型化赔偿”的模式,只需以此数额为基础予以计算即可。只是需要注意的是,与死亡赔偿金不同的是,残疾赔偿金中的劳动能力丧失部分可能存在程度上的认定必要,这种认定需要与其收入能力相挂钩,以对收入能力的实际影响为基准来判断,而非仅仅以残疾等级为认定标准,这也是《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第二款的含义所在。

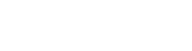

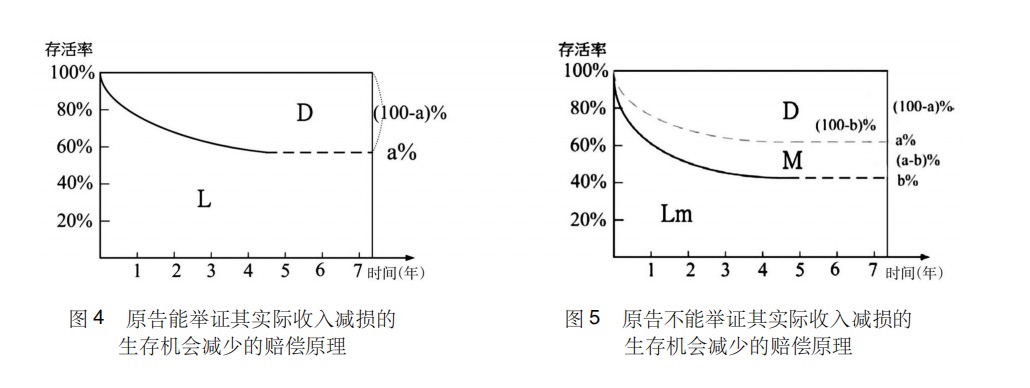

对此,有学者从数据化的角度提出损害赔偿的意见,以图 4 和图 5 阐述生存机会减少的赔偿原理。

图 4 和图 5 中 a% 代表患者就诊前的生存率,b% 代表患者就诊后的生存率。该学者认为,患者的总收入损失为: a% × 健康时收入; 如果原告能够举证其实际收入之减损值,则以该数值直接与 a%相乘,若不能举证,则以( a% - b% ) 乘 a% 为基础。笔者认为,这种计算方法值得商榷。该学者的计算思路并不难理解,即以生存率来衡量患者的收入能力,但问题在于即使生存率降低,也不一定实际影响患者的收入能力,这也是为何司法解释中以对劳动能力的实际影响为标准,而非仅仅基于残疾能力之等级鉴定。同时,生存率的减少部分并非意味着收入能力的降低,而是反映医生的过失诊疗行为对结果的原因力大小。因此,笔者认为,原则上,残疾赔偿金应当列入比例赔偿范围内,此为原因力判断的结果。当然,如果有其他证据能够证明收入能力的降低是单纯由于医疗过失行为造成,而无既定病情的影响时,则应当认定全额赔偿。

2. 生存机会丧失的非物质损害赔偿

事实上,从笔者所收集的案例来看,法院的普遍认识是对上述费用列入比例赔偿范围并无分歧,笔者逐一分析不过是为其判决结果加强论证而已。然而,对精神损害抚慰金的赔偿而言就不是这样,个案之中对于精神损害抚慰金的赔偿不仅存在是否纳入比例赔偿范围的分歧,连比例的依据方面都存在一定分歧。为此,需要讨论精神损害抚慰金的赔偿实质以及是否应当列入生存机会丧失赔偿的比例范围。

精神损害抚慰金的赔偿实质是对精神痛苦的救济,从赔偿目的来看,其与其他赔偿项目相比明显更具备合理性和优势。

其一,精神损害抚慰金的请求主体并不限于受害人,也包括已死亡的受害人的近亲属,因为在此类机会丧失案件中,受害人并非都因侵害致死,有可能只是残疾或出现未来的患病风险,那么,精神损害抚慰金就很好地解决了请求主体的救济问题( 如果患者死亡,对近亲属造成的精神痛苦当然可予以救济; 如果患者生存,那么其自身遭遇的精神痛苦可以得到救济) 。

其二,精神损害抚慰金更符合“生存机会”的救济目的。因为患者在生存机会丧失之际,所遭受的并不仅仅是身体上的痛苦和额外增加的治疗费用,更重要的是难以面对生存希望被急剧扣减、生命期限所剩无多的精神痛苦。精神痛苦的赔偿实质上有一定的准入门槛,通常情况下需要有病理上的效果,如官能症或精神病的症状。然而,在特殊情况下,丧失所爱亲人的悲痛在适用一般条款的法律制度中也能获得补偿,且不以悲痛达到病理上的要求为前提。

在生存机会丧失案件中,毫无疑问,患者本人对生存机会的降低乃至削减至零是绝望而沉重的打击,因此在本人存活的情况下,给予精神损害抚慰金作为对生存机会的赔偿合情合理; 而在本人死亡的情况下,其对近亲属造成的沉重打击也不亚于此,因为毕竟患者本人的死亡并非单纯由于既定病情而产生,其中夹杂了医方( 第三人) 的过失行为,使其生命期限提前缩短,由此引发之愤怒、失望与痛苦并不难想象。依学者之言,“近亲属所遭受的精神痛苦是客观存在的,因为近亲属和死者之间存在血缘或感情上的密切联系,其在死者身上寄托着感情、希望……没有任何痛苦比自己的亲人遭受死亡或重大伤害使人刻骨铭心”。

因此,宜将精神损害抚慰金作为对生存机会的赔偿,然而,需要注意的是,这种精神痛苦是由于过失诊疗行为所引起的,并不夹杂既定病情的影响,医方之致害原因力应当视为全部,故不应将此费用列入比例损害赔偿范围。同时,由于精神损害抚慰金的数额定量中有较多参考因素,《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第十条确定了精神损害抚慰金赔偿数额的参考因素,法官应有更多的自由裁量权,这样有利于在个案中实现衡平和实质正义。

此外,在计算方式上,有学者提出了如下标准的公式来计算精神损害抚慰金,可供参考: “抚慰金= 当地最高限额 × s% × ( 1 - v% ) × ( 1 - y% ) × 其他因素( s、y、v≤100) ”。其中 S% 代表近亲属的精神损害指数,以 20% 为层级划分为五个等级; ( 1 - v% ) 代表受害人过错因素,v 代表受害人过错程度; ( 1 - y% ) 是年龄指数,y 表示年龄。

( 二) 赔偿的计算方法

所谓计算方法,实质上是对计算基础如何进行利用的问题,即如何在上述考量因素的基础上加以整合,选择适合个案衡平的赔偿金额计算方式,主要分为对已发生损害的计算和对未来损害的计算。从美国侵权法的理论上来看,对已发生损害的计算方法有重要指导意义的主要还是前述 King 教授的文章,此处试举一例,加以明晰。案例前提假设如下: 有一名癌症患者由于医生过失性用药过量致死,其原有 40% 的痊愈机会( chance of recovery) 且痊愈的情况下拥有 35 年的生存预计年限。同时,即使其既有病情未得到治疗的情况下也有至少 6 个月的生存预计期限。当原告声称患者由于医生的过失诊疗行为同时遭受了“确定性损失”( definitive losses) 和“部分确定性损失”( partial definitive losses) 并要求同时进行赔偿的情况下,为避免其得到重复赔偿,其计算基础中的年限因素应当被限定为: “0.5 + 40% × ( 35 - 0.5) = 14.3 年”,用于计算的金额基础则为其丧失的生存机会中可能包含的可预测的未来收益项目( 实际上就是可得利益或所失利益) ,在个案中可能有所不同。

从美国侵权法的实务上来看,目前对于已发生损害的计算方法主要是“比例式计算法”,其原理主要是根据生存机会的大小来对传统的“全有或全无”规则下的赔偿数额进行缩减。具体而言,此计算方法需要两项数据: 一是传统的“错误死亡法”规定下此案件的患者所能获得的总赔偿数额( 若患者未死亡,则数额相应变更为身体受损时可获赔偿额) ; 二是医生诊疗前后的生存机会的差值( 以概率形式体现,通常适用“but - for”法则) ,然后将两者相乘即可。

对于未来损害的计算,计算方法也有“单独结果计算法”( single outcome approach) 和“分段结果计算法”( weighted average computation,此为意译) 两种。

此处试举例说明不同计算方法可能的差异。假设有一名 18 岁的患者因为医生的过失诊疗行为在未来可能会有失明的风险,对于这种风险的赔偿数额的计算就会呈现两种模式。在单独结果计算法下,陪审团会以失明发生概率最大的时点( 假设为 40 岁,发生概率为 50% ) 为计算依据,而患者 40岁时失明所产生的损害总额为 100,000 美元,则其应得赔偿额为: “100,000 美元 × 50% = 50,000 美 元”。在分段结果计算法中,陪审团就需要计算其在各关键时点的概率。如本案中,患者失明的风险在 40 岁时发生的概率为 30% ,在 30 岁时为 15% ,在 20 岁时为 5% ,不发生的概率是 50% ,进一步假设其在 40 岁时发生失明的损害总额为 100,000 美元,在 30 岁时为 200,000 美元,在 20 岁时为300,000 美元,那么患者可以得到的赔偿总额为: “100,000 × 30% + 200,000 × 15% + 300,000 × 5%+ 0 × 50% = 75000 美元”。

相比较而言,第二种方法明显更为合理且符合机会丧失的救济宗旨。不过,数据的增多却在一定程度上增加了结果的不确定性( 因为数据本身并非客观) ,但无论如何,就现有技术看来,这种方法已经是最为合理的客观计算方法了。

从笔者研究的判例来看,在我国司法实务中,法官们的计算方法之间并不存在较大差异,基本上是将鉴定报告中给出的数据( 参与度、过错程度等) 与侵害生命权和健康权的数据总额相乘,可谓单独结果计算法的简化版。

深究其中原因,主要是司法鉴定或医疗鉴定中仅提供了一项比例数据,法官并无选择空间。从效果上来看,一方面,法官作为非专业人士,既无法对数据准确性予以客观评价,则予以采纳反而更为便利; 另一方面,这也限制了法官欲通过多样化的数据来追求判决结果精确性的可能性。

笔者认为,随着科技的进步和“大数据”的不断深化,未来的生存机会丧失案件中法官所能参考的数据必将更加全面化及精确化,此时就对法官的计算方式提出了新的要求。从另一层面上来看,我国的现有案件尚未涉及未来风险的处理,但未雨绸缪并非杞人忧天,通过对以上计算方法的参考,法官对将来案件的处理模式必将更加多元化,从而在个案中实现“公平正义”的目标。

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

0

0

该内容非常好 赞一个